映画日記 02

ミリオンダラー・ベイビー

クリント・イーストウッド監督

allcinema

0. 絵画の見方。「あるモチーフがその画面にとってどういう効果を持っているかは、そのモチーフの場所を手で覆い隠してみれば解る」。

「映画」についての「色」について考えてみる。

1. 赤と緑。クリント・イーストウッドによってこの二つの色が丁寧に配置されている。そういう映画だといっても良い。テーブルに置かれた花、ジムの雑用係(モーガン・フリーマン)の袖のライン、マギー(ヒラリー・スワンク)の流す血。テーブルに置かれたランプ、神父の法衣、フランク(イーストウッド)のジャンパー/マギーのガウン、等々。繰り返すが、イーストウッドはこの補色関係にある2色を「意識的」に画面に配している(このことはスティルを見れば容易に理解できる)。絵画的に。

無論この映画の最後で明かされる『モ・クシュラ』の意味が、「ゲール語」で「私の愛しい人、私の血」であることは(つまり、「ゲール語/アイルランド」の緑、「血」の赤)、このイーストウッドの「絵画」の通底音であることは言うまでもない。だが、ここで終わってしまうと大事なことを見落としてしまう恐れがある。

2-a. 黄色。黄色いグラブ。ボクシングについても門外漢なので滅多なことは言えないが(クリント・イーストウッドも「ボクシングの映画ではない」と言っているので、まあ気にしないようにしよう)、「黄色」のボクシンググラブは珍しいのではないだろうか。もちろんマギーのグラブではない。映画の初めから「微妙」な位置で登場する、大口をたたくが気の弱そうな、体も弱そうな、ペットボトルの底を不思議そうに覗き込んでいる「頭」の弱そうな(あえてこの言葉を使っているので誤解無きよう)あの「彼」のグラブだ。英語では「黄色」は「臆病」を意味する色だし、少なくても(残念なことに)差別的な匂いがする色/言葉だ。黄色のTシャツ。

この映画に登場する人物は皆「弱者」だ。もちろん「30歳を過ぎてボクシングしか無い女」はその代表だが、それ以外の登場人物も、黒人、老人、低所得者、娼婦もみな「弱者」であり、だからこそ皆ミリオンダラーにあこがれ、それがかなわぬほとんどの場合、「弱者」は「より弱者」を見つけ差別、侮蔑することで生きている。ミリオンダラーを勝ち得たマギーさえも、状況が一転するや彼女自身のの「家族」からひどい侮蔑を受ける。家を買い与え、生活費を送っていた「家族」。

2-b. タイトル戦への遠征でマギーとフランクがいないジムで。あの「彼」の「黄色い」ボクシンググラブで、ジムの年老いた雑用係/元プロボクサー(クラブの若者たちは誰もそのことを知らない)のスクラップが繰り出した「パンチ」について。

多分クリント・イーストウッドは、この映画のここ以外の場面では「黄色」という色を意識的に、かつ慎重に取り除いていたように思う。レモンパイの黄色?画面上でというよりは、むしろ体験的にイメージとして視覚化する色としての鮮やかな黄色。その「黄色」をフランク/イーストウッドは大切に扱っていた、少なくとも私にはそう見えた。

William Butler Yeats

The Lake Isle of Innisfree

I WILL arise and go now, and go to Innisfree,

And a small cabin build there, of clay and wattles made;

Nine bean rows will I have there, a hive for the honey bee,

And live alone in the bee-loud glade.

And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow,

Dropping from the veils of the morning to where the cricket sings;

There midnight's all a glimmer, and noon a purple glow,

And evening full of the linnet's wings.

I will arise and go now, for always night and day

I hear lake water lapping with low sounds by the shore;

While I stand on the roadway, or on the pavements gray,

I hear it in the deep heart's core.

[05/01/2005]

◁映画リスト

父親たちの星条旗

クリント・イーストウッド監督

allcinema

『父親たちの星条旗』(クリント・イーストウッド監督)をみる。太平洋戦争の激戦地「硫黄島」をアメリカからと日本からの双方の視線で描く2部作の前編。当初、アメリカの圧倒的な戦力により5日で終ると目算された戦いは、日本軍の激しい抵抗で1ヶ月以上続くこととなった。

ジョー・ローゼンタールが撮影した、6人の兵士が摺鉢山の山頂に星条旗を掲揚する、あの1枚の「有名な写真」をめぐって映画は撮られている。経緯は上の公式サイトにも詳細に記述されているが、その写真のイメージは戦意高揚に利用され、途中帰国した3人の若者は「英雄」として祭り上げられ、戦費調達のための国債の購入を促すキャンペーンに駆り出される。ちなみに残りの3人は「その写真が撮られた後に」戦死する。実は写真は戦闘開始後8日目のもので「占領」の写真では全く無かったのだ。「英雄」のひとりピマ族出身のアイラが言うようにすべては「茶番」だった。国ために戦ったはずの「英雄」は国自身から辱めを受ける。

商業主義的に英雄と悪党(正義/悪)をかっちりと描き分けるハリウッド映画の世界で、自らのプロダクションを立ち上げ、そのどちらでもあり、どちらでもない、弱さや負の部分を抱えた人間像を撮り続けるのは、(日本語で言うとなんだか陳腐に聞こえるが)アメリカ人であるイーストウッドの「良心」なのだと思う。それは「アメリカの良心」とも置き換えられるアメリカという国の最も美しい部分だ。例えば日本に平和憲法を制定したのも決して押しつけではなく、それが「アメリカの良心」であることを再確認しよう。映画でも明確に描かれているように、権力の側から差し出される「国を・愛する・心」は茶番であることも決して忘れてはならない。

[11/01/2006]

◁映画リスト

硫黄島からの手紙

クリント・イーストウッド監督

allcinema

クリント・イーストウッド監督の『硫黄島からの手紙』。前述の『父親たちの星条旗』に続く2部作の後編。

劇場には年配の男性が多かった。それぞれの人にそれぞれの見方があるだろうが、日本からと米国からとの2つの視線を通じて見えてくるものがそこにはある。ジャンヌ・ダルクにさえ英語を喋らせるハリウッド映画に於いて、戦争映画を日本語で日本人の視点から撮るというのは「異例」なことだということを忘れないようにしたい。ちなみにイーストウッドのプロダクション「MALPASO」は「いばらの道」という意味だそうだ。

アメリカへの留学経験があるリベラルな指揮官、栗林中将を描くのならは、日米両国で賛同を得やすいだろう。だが大事な点は『父親たちの星条旗』でもその中心となる「英雄とはいえない」だろう兵士が、戦争に何を見て、何を感じていたかという感覚についてであり、だからこそ家族のもとに必ず生きて帰るという「当たり前な」感覚を持つ(しかし当時の考えでは非国民な)西郷という若い兵士に主人公に準じる役割を託している。もしくは上官の命令(騒ぐ飼い犬を家族の前で殺せという...)に従わず憲兵隊をクビになり硫黄島にとばされてきた清水の苦悶。

イーストウッドからはすでにメッセージが渡されているのだから、私たちひとりひとりに於いてそれに答える努力をしなければならないはずだ。例えばこうしている間にも押し流されるように採択された「法案」についてとか。私たちがこの戦争であのように命を散らしたのは当時の「教育」によるのだ。

[12/01/2006]

◁映画リスト

叫

黒沢清 監督・脚本

allcinema

黒沢清監督・脚本の『叫(さけび)』(2006年)を見る。東京湾の埋め立て地で起きた殺人事件。続けて、医師が自分の息子を、女が不倫相手の上司を。

「全部無しにしようと思った」 人が人を殺す時、自分の内部にそんな感情が「すっと」入り込むことがあるような気もする。それが「赤い服の女」(葉月里緒菜)の呪縛。「俺、何やった?」 連続殺人を疑い事件の捜査を進める吉岡もその「赤い服の女」に取り憑かれ、最後にはその呪縛の訳が明かされることになる。「過去を見捨てたその責任は重い」

不倫相手を殺した女はこんなようなことを言う。「ちっとも私のことを見ていない。自分のことばかり。」「見る」とか「見られる」とか、「見えている」とか「見えていない」とか、最近の黒沢監督はそんなことを考えているような気がする。前作の「LOFT」に続き今回も「幽霊」を登場させるのは、単にジャンルとしてのホラーだからということでもなく、「人間」の感覚の危うさを「見えないもの(聞こえないもの)」を通して描いているように感じるのだ。

黒沢監督はインタビューの中でロケ地について「騒つくような」という表現をしている。廃屋というのは当然ながら人の気配(記憶)を残しているから廃屋なのだが、「過去」の持つ何かざらついた感じを、息をのむほどの美しい画面で、慈しむように撮るのが黒沢映画の醍醐味だと思っている。記憶を騒つかせ、それがあるエネルギーまで高まったものが恐怖であり「叫」となって吐出される。「赤い服の女」の発する異様な「叫」は例えば吉岡自身によって吉岡自身に現前されるものだが(幻聴とか言うこともできる)、最後に数秒間写し出される春江(小西真奈美、好演してました)の無音の「叫」にこそ私たちは真の恐怖を感じるのではないか。何故かと言えば、それは実際に吉岡には「聞こえなかった」春江の声で、「誰も」が常に「後になって」気づく「叫」だからだ。「見えない」ことや「聞こえない」ことは、いつでも「現在」なのだ。

青山真治監督の『エリ・エリ・レマ・サバクタニ』のことは意識しているのだろうが、現代の日本の抱える状況をまた違う角度から見せてくれる。過去から現在を撮るか、未来から現在を撮るか。「救い」か「許し」か等々。

[03/01/2007]

◁映画リスト

長江哀歌

ジャ・ジャンクー(賈樟柯)監督・脚本

allcinema

ジャ・ジャンクー(賈樟柯 1970年生)監督・脚本の『長江哀歌』を見る。長江の三峡ダム建設で水没してゆく奉節(フォンジェ)という町をめぐり繰り広げられる物語。

16年前に出て行った妻子を探しにこの町へ降り立った炭坑夫サンミンと、2年間音信不通の夫の消息をやはりこの町に尋ねるシェン・ホン。そう書くと、ついこの2人が出会う物語を想像しがちだが、2人は三峡の別の場所で、別の人たちと出会い、それぞれの決意を胸に故郷に戻ってゆく、ただそれだけの話なのだ。愛する人を捜しに来たという事以外は、物語上何ら接点が無い2人の時間軸を映画の上で交錯させ、その水没しつつある町を自らの手で解体し、瓦礫にする他は成す術も無い人々が、働き、そして生きる時間を、より重層的に描写しているといえようか。

烟(タバコ)、酒、茶、糖(アメ)という昔ながらの中国人の人情の形体を通奏低音にし、一方で現代の中国を象徴させる、例えば、携帯電話や流行歌謡を物語に巧みに織り込みながら、ジャ・ジャンクーは信じがたい程美しい画面を操っている。その美しさは長江の自然であったり、また逆に砂埃の解体現場であったり、地元のチンピラ達や労働者、もしくはサンミンやシェン・ホンの見せる表情、部屋のに置かれた赤い花瓶や花柄のポット、あるいは醜悪なモニュメントがロケットのように飛んでゆく仮想の情景であったりもするのだが、大きな流れ(時代の?)の中の小さな日常を繋ぎ合わせたこの一本の映画が、その100年の歴史の中で、未だ見たことの無い新しい美を孕むことに驚きを憶える。

[06/07/2007]

◁映画リスト

夜顔 Belle Toujours

マノエル・ド・オリヴェイラ監督

allcinema

マノエル・ド・オリヴェイラ監督の『夜顔』Belle Toujours(2006年)を見る。ルイス・ブニュエル監督へのオマージュで「昼顔」(カトリーヌ・ドヌーヴ主演)の登場人物たちの 38 年後を描く。

38年というのは長い時間だ。ふたりの人間の立ち振る舞いやその息づかいに、肉体としての「老い」を見ることが出来る。しかし、その「老い」という時間にに何かしらの「和解」を期待するならば、それは見事に裏切られる。「老い」というのは、もしくはひとりの人間が抱える欲望や記憶とは、そんな単純なものではないことを、99歳の現役映画監督であるオリヴェイラは端的に表現している。

70分という短めの上映時間に対し、2人の食事の場面、オードブルからメインディッシュ、デザートへの時間は、ときおり見せる取繕った笑顔以外は始終無言で、それは異様と言える程長く、見る者にも極度の緊張を強いる。蝋燭の燃えていく時間。そして燃え尽きるまで残された僅かな時間(新たな燭台が運び込まれるまでの)に、堰を切ったように倒錯的な結末へと一気に傾れ込む、類を見ない程「美しい」映像のなかに織込まれた「強度」、そして アンリ・ユッソン役のミシェル・ピコリの演技(1925年生、制作時には81歳か?)に脱帽する。

[12/01/2007]

◁映画リスト

コロッサル・ユース

ペドロ・コスタ監督

allcinema

ポルトガルという国について。1920年代半ばから続いた独裁政権は、1974年リスボンで起きた「カーネーション革命」で終止符を打つ。無血革命で、群衆は兵士の銃口にカーネーションの花を差したという。もっとも手にした自由はしばしば矛盾をも抱え込むも。革命から30年を経て、比較的安定した経済成長を続けるこの国の影の部分、旧植民地からの移民が多く住むフォンタイーニャス地区の若者を撮った前作『ヴァンダの部屋からはや6年。ペドロ・コスタ監督の最新作『コロッサル・ユース』をみた。

ヴェントゥーラは、旧ポルトガル領カーボベルデ諸島からの移民で、34年間このフォンタイーニャスで暮らしてきた。ざっと考えても革命以前からのことになる。再開発のための取り壊しは進み、地区の住民の殆どは強制的に移住させられたようだ。今では前作の主人公であるヴァンダも、真っ白い壁の近代的な外見を持つ集合住宅に住む。驚くなかれ、彼女は一児の母となっていた。ヴァンダも含めこのコミュニティーの多くの若者から、ヴェントゥーラは「父」として慕われているようだ。

長年連れ添った妻に出て行かれてしまうという失意の中、何かを確かめるように「子供達」を尋ね歩くヴェントゥーラを、ペドロ・コスタのカメラが静かに追いかける。現在の時間軸と過去の回想とが交錯しながら、ヴェントゥーラの歩みの速度で物語は進んでゆくわけだが、はっとするような美しい瞬間を焼き付けていくようなコスタの映像は健在だ。

ヴェントゥーラが繰り返し暗唱する「妻への手紙」(1)は、ロベール・デスノスの詩がもとにあるらしい(強制収容所から妻に宛てた手紙。原文のままなかどうかは不明)。過去を彷徨う彼の甘美で切ない心の揺れがその詩にある。ヴェントゥーラの革命や独立への期待とは裏腹に、どうやら生活は革命以前、美術館(2)の建設に携わっていた頃の方が安定していたようだ。回想からは、革命運動はナショナリズムを纏い「黒人狩り」をも引き起こしたらしいことが伝わってくる。その後の彼ら移民の生活がどうなったかは想像に難くない。ヴェントゥーラは故郷の島には戻らずに、このコミュニティーでの生活を受け入れた。それが彼の人生だったはずだが、妻のそれとはどうやらずれてしまったらしい。

『コロッサル・ユース』が前作『ヴァンダの部屋』と異なるのは、この映画がたたえている未来への小さな希望だろうか。現在のヴァンダが住む「部屋」は、窓も無く崩れそうな壁と、重機が廃屋を取り壊す轟音と、ヘロイン吸引とその見返りの咳が充満する部屋ではなく、カーテン越しに光が差し込む白い壁と、決して広くはない部屋いっぱいに置かれたベッドの上で、幼いベアトリズに懸命に話しかけるヴァンダのいる「部屋」なのだ。

再度ヴァンダを尋ねたヴェントゥーラは、隣家の掃除にでかけ本人不在の「ヴァンダの部屋」で、ベッドに横たわり眠りに落ちる。片隅にベアトリズのいる空間、そして時間。穏やかな光の中で。Colossal Youth! この映画は比類のない傑作、だと思う。

(2)リスボンにあるカルースト・グルベンキアンの個人美術館。グルベンキアン(1869~1955)はアルメニア人の富豪で、第二次大戦で中立国だったポルトガルに移住。財団はポルトガル映画の支援もしている。映画の中で写っていた絵画はルーベンスの『エジプトへの逃避』。このカットも含めジャン=マリー・ストローブとダニエル・ユイレを思い起こさせる。

[06/10/2008]

◁映画リスト

トウキョウソナタ

黒沢清監督

allcinema

黒沢監督の作品は継続的に見ているが、今回は東京のある「家族」についての話だ。青山真治監督の『サッド ヴァケイション』のように他人の寄り集まりをひとつの箱として描くのか、あるいは『トウキョウソナタ』のように「家族」という血のつながりをひとつの単位とするのか。いずれにしても人と人との「関係」のとり方が今の日本社会での切実な問題ではある。ここ10年の間、おそらく団塊より上の世代とは違う空気が(それは社会に対して抱える不安と言っても良いが)、父親役である香川照之以下の世代にはあり、その不安は世代を通じて共通の根を持つものの、個人に対しそれぞれ別の問題として現れ、自分に、そして他者に苛立ち...。

重苦しいテーマの中で、黒沢映画らしい非現実的かつ生真面目なユーモアを織り交ぜながら物語は進んで行く。現実に右往左往する父親に対して、そしてこの状況を救ってくれる誰かを求める母親に対して、舵を切ったのは2人の息子だ。大学生の長男がアメリカの軍隊に入る、あるいは小学6年生の次男がピアノを始めるということすら、普通の大人が考える人生から見ればある意味で突拍子もない選択だが、それを機に崩壊しかけた家族が別の形を取り始める。

次男役の井之脇海の好演は特に印象的だ。あの時期の子供にしかない聡明さと感性が映画に深度を与えていたと思う。わかってはいてもあの『月の光』を聴くと何故か涙がでる、黒沢マジック?か。ドビュッシーも10歳でパリ音楽院に入学を許された早熟の天才だ。現実はもっと深刻なところに来ているのかも知れないが、映画が「救い」や「希望」を求めていけないことはない。

見なれぬ仮面して仮装舞踏のかえるさを、

歌いさざめいて人ら行くが

彼らの心とてさして陽気ではないらしい。

誇らしい恋の歌、思いのままの世のなかを、

鼻歌にうたってはいるが、

どうやら彼らとて自分たちを幸福と思ってはいないらしい

おりしも彼らの歌声は月の光に溶け、消える、

枝の小鳥をゆめへといざない、

大理石の水盤に姿よく立ち上がる

噴水の滴の露を歓びの極みに悶え泣きさせる

かなしくも身にしみる月の光に溶け、消える。

ポール・ヴェルレーヌ(堀口大學訳)

[09/27/2008]

◁映画リスト

グラン・トリノ

クリント・イーストウッド監督

allcinema

『グラン・トリノ』を見る。ほんの数ヶ月前に公開したばかりの『チェンジリング』(アンジェリーナ・ジョリー主演・クリント・イーストウッド監督)では、1920~30年代のアメリカそして現在に至るまで私たちの社会が抱える、例えばシングルマザーや精神病院と警察との癒着、児童誘拐/監禁、殺人、死刑制度などを描いたとすれば、『グラン・トリノ』では、現在のアメリカが抱える、例えば朝鮮戦争の帰還兵、老い、ベトナム戦争と移民、血縁あるいは多民族化する隣人たち、そしてとりわけ生と死、愛と正義の物語といえるだろう。

nothing more than what you see

or what you've done or will become

イーストウッド扮する朝鮮戦争の帰還兵のウォルト・コワルスキーは、自分の実の息子たちにではなく、たまたま関わりを持つこととなった隣人、年齢でいえば孫の世代ほど隔てた東洋人(モン族)の姉弟に心を開くようになる。そもそもモン族はラオス北部などに住む山岳民族で、ベトナム戦争遂行にあたりアメリカは密かに中立国であるラオスでモン族をゲリラ戦に利用。戦後彼らは共産主義政権からの報復を怖れ難民となるが、アメリカがモン族との関係を認めたのは1999年のことらしい。

whispers through the Gran Torino

whistling another tired song

映画の舞台はウォルトも50年勤め上げた自動車産業の町。産業の衰退とともに町の様相も変わる。本人もポーランド系なのだが、移民が集まり人も景観も変わっていく状況に自分の老いも重なり、ビールを片手に愛車グラン・トリノを眺め、鬱々と日々を過ごしている。そんな中、モン族の姉弟スーとタオ(アメリカで生まれ祖国ラオスを知らない世代だ)の優しさと出自に対する誇り、そして彼らの若さに触れるにつれ、隣人との関わりを拒絶していた彼の心は次第に柔らかくほどけていく。

『ミリオンダラー・ベイビー』(こちらはアイルランド系)もそうだが、今回の『グラン・トリノ』でも、あたかもそれは彼らの人生の中にすでに織込まれていたかのように、ある時を境に事態は急激に傾れる。一度起きてしまった出来事には「救い」も「赦し」も無い。『チェンジリング』も『ミスティック・リバー』もそう。それでも映画のラストで見る者を優しい気持ちにさせてくれるのは、従軍の経験を持つ主人公の葛藤、自分が手をかけてしまった死について自らが若い友人達のために引き受け、自分の生と引き換えにしても次の世代に「大事なもの」を受け渡すところだろうか。「希望」? あるいはそうかもしれない。

最後にタオが、ウォルトから受け継いだ濃緑色のグラン・トリノに、これもまたウォルトから受け継いだ年老いた愛犬デイジーを乗せ、海沿いの道を走るシーンに、強く美しいアメリカの姿を見る。西部劇の。

heart locked in a Gran Torino

it beats a lonely rhythm all night long

[05/01/2009]

◁映画リスト

クリーン

オリヴィエ・アサイヤス監督

allcinema

5月に公開した『夏時間の庭』(オリヴィエ・アサイヤス監督/2008年)は 、銀座の映画館にマダムたちが大挙して押し寄せる盛況ぶりだった(なぜかルーブルとかオルセーとかは女性を引きつけるらしい)。同じアサイヤス監督の『クリーン』(2004年)は、マギー・チャン主演(カンヌで主演女優賞)の全編ロックな映画である。案の定小さな劇場に20人程の観客だったが、はっきり言ってこの映画こそ傑作なのだと言い含めたいところだったりもする。

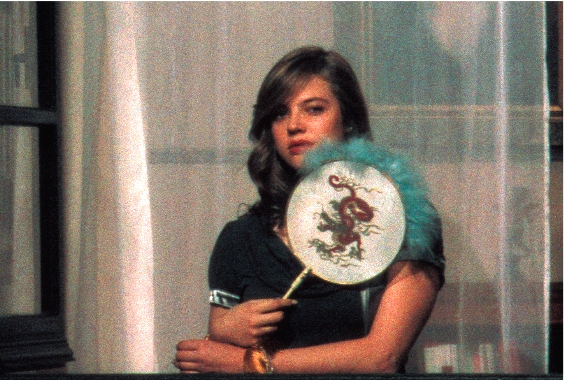

ストーリーは極めてシンプルなので上記リンク先を参照してもらうとして、この映画の持つ「強さ」について特筆すべきは(上の写真ひとつでも多くのことは伝わるだろう...)、傲慢さや弱さを曝け出す彼女の行為ひとつひとつに対して、「見る者に深く関与することを求めている」ということにあるだろう。

(アサイヤスのインタビューよりより、強調は筆者)

それが共感という言葉であれば、例えば、義父母のもとに10年間放っておいた息子と、パートナーの死をきっかけに一緒に暮らしたいという彼女に共感できるだろうか。あるいは「なぜ麻薬を射つのか」という息子の問いに対する彼女のあまりにもナイーブな答えに共感できるだろうか。おそらく私たちに求められているのは安っぽい共感や同情などではなく、彼女の窮地を救うことができるのは彼女自身だけであるという、ある意味であまりに残酷な現実を受け止めることでなのではないか。私たちができることはまだ見ぬ彼女の「クリーン」な像(イメージ)を信じることだけなのだ。そこに「希望」がある、と私は思う。

全編を通してエリック・ゴーティエのカメラが冴え渡る。

[09/01/2009]

◁映画リスト

マーラー 君に捧げるアダージョ

パーシー・アドロン&フェリック・アドロン監督

allcinema

『マーラー 君に捧げるアダージョ』。グスタフ・マーラー(1860~1911)の生誕150年&没後100年を記念して製作された作品で、監督は『バグダッド・カフェ』のパーシー・アドロン(フェリックは彼の息子)。

世紀末のウィーンには特別な、退廃的とも言われる文化の匂いがある。文化の爛熟は退廃も伴う。美術で言えばやはりクリムト(1862~1918)だろうか。基本的にマーラーは退廃とはかけ離れた人物なのだろうが、ひとりの女性との出会いによって、想像以上の「熱」を帯びた人生を送ることとなる。

すでにウィーン国立歌劇場で指揮者としての名声を得ていたマーラーは、社交界の華であり自らも作曲家を志すアルマという運命の女性に出会う。アルマは時代の「ミューズ」で、そういう言い方が許されるならば才能を持つ「男」を嗅ぎ分ける力があり、端的に言って「男」に火を着ける。以前にはクリムトとも深い関係にあり、マーラーも10年の結婚生活を通してアルマとの愛の中で自らの音楽と指揮者としてのキャリアを成熟させる。マーラーの死後は画家ココシュカとも関係を持ち、不倫関係にあった建築家のグロピウス(後にバウハウスを創設する)と再婚もする。

マーラーは精神分析医ジークムント・フロイトを尋ねる。これは史実なのだそうだ(しかし世紀末ウィーンはつくづく大変な時代だ)。そして物語は、若い(19才年下だ)妻アルマとグロピウスとの不倫に苦悶するマーラーを通して語られ、フロイトの治療/面談の過程でマーラ自身が自らの「罪」に気付くに至る迄、マーラーとアルマとの美しくも苦しい結婚生活が綴られていく。映画は過度な演出を避けて、つまりどちらかに肩入れすること無くマーラーの生涯を忠実に追いかけた作りになっているので、映画を見終わった時点では多少の物足りなさを感じたのだが、一晩経って思い返すとやはり心にざらっとした手触りが残っていることに気付く。

『バグダッド・カフェ』のエキゾチシズムを孕む人間描写とは基本的に異なるものの、実は抽象的な情景描写なども含め、それは流れを妨げない程度に抑えられているが、アドロン監督の独特の美意識が綿密に配置されている。もちろん音楽の扱いは今回も卓越している。エサ=ペッカ・サロネン指揮のスウェーデン放送交響楽団の演奏が素晴らしいだけでなく、例えばマーラーのオーケストラ譜を読むアルマによって《交響曲第 5番》の「アダージェット」が誕生する瞬間などは、その音楽とともに非常に高揚する場面だ。

[07/03/2011]

◁映画リスト

東京公園

青山真治監督

allcinema

前作の『サッド ヴァケイション』から4年。青山真治監督の最新作『東京公園』を見た。始まって数カットでカメラの動きが従来の青山作品と全く違うのに気付く。目は意外に色々なことを憶えているものだ。

写真家志望の光司(三浦春馬)は公園に集う家族の写真を撮っている。家族に撮影の許可を得る、つまり被写体と撮影者との関係性の中で写真を撮ることが彼の写真に対する信条らしいのだが、ある日ベビーカーを押す女性(井川遥)を見て無意識にシャッターを切ってしまう。はからずも光司はその女性の夫から「彼女の写真を撮って欲しい」という依頼を受ける。毎日都内の公園に出向く彼女の写真を撮りメールで転送して欲しいと言うのだ。もちろん彼女にはわからないように。

光司は親友ヒロ(染谷将太)と古い一軒家で暮らしている。二人はごく普通の会話を交わし、ヒロは出かける光司にDVDを借りてくるように頼む。「ホラーじゃないやつね」。ヒロは何か不釣り合いな黄色いパーカーを纏っている。光司の幼なじみの富永(榮倉奈々)は恋人だったヒロの死を受け入れられない。彼女はゾンビ映画のDVDを抱え「彼ら」の家に入り浸っている。光司にはヒロが見えるが富永には見えない。明るく振る舞う彼女がゾンビ映画に入れ込むのは現実逃避のように見える。一方の光司も幼い頃に亡くした母親の面影に縛られている。写真家を目指す彼のカメラは母親が使っていたものだ。父親の再婚によって新しい母と9歳年上の「姉」(小西真奈美)ができ、自分の感情と上手く向きあえずに育ったのだろうか。「姉」美咲と富永は光司のバイト先のバーの常連のようだ。

東京にはこんなにも多くの美しい公園があったのか。光司はヒロからデジカメを借り受け、そのモニター越しにベビーカーの女性を見る。一方向からの「眼差し」。ある日その女性がカメラを手にした光司に「眼差し」を向けたような気がした。光司は撮影された写真を確認するが、それはどちらとも判別し難いものだった。映画はこのあたりから動き始める。

「まっすぐに見つめる」ことは思う程容易ではない。カメラさえあれば誰でも出来る訳でないのは、それが「相手からの眼差し」も「まっすぐに受け止める」ことだからではなかろうか。「何か」に気付き始めた光司は、この依頼のことを美咲と富永に打ち明ける。「姉」の美咲も「親友の彼女」の富永も共に心に抱えた「何か」に向きあうべく、光司に対して「まっすぐに見つめる」ことを促す。映画の「眼差し」は光司、ヒロ、美咲、富永、そしてベビーカーの女性を点で結びながら進んでいく。大きな渦巻きを描くように。

光司は「姉」の美咲を「まっすぐに見つめる」ために母の形見のカメラを手に彼女を訪ねる。部屋は白い光に満ちており、テーブルの上の花瓶に1本の黄色いチューリップが見える...。一方富永は大きな荷物を背負って光司の家にやって来た。ヒロの死にもがく自身を振り払うかのように、高く積み上がったゾンビ映画のDVDをぶちまける。突っ伏して泣く彼女の横には1枚だけ残った黄色いジャケットが見える...。...そして光司にだけは見えていた黄色いパーカーのヒロの姿は、静かにその場所から消えていた..。

黄色に染まる秋の「東京公園」で眼差しは交錯し、各々の人に共振し大きなエネルギーがそこに生まれる。「まっすぐに見つめる」こととは、なんと美しい瞬間なのだろう。それぞれの新しい人生を歩み直すこととは。未来への希望とは。

[06/25/2011]

◁映画リスト

戦火のナージャ

ニキータ・ミハルコフ監督

allcinema

『太陽に灼かれて』(1994年のカンヌ映画祭でグランプリ)の続編、ニキータ・ミハルコフ監督(1945~)の『戦火のナージャ』。

かつてロシア革命の英雄であった元陸軍大佐コトフは政治犯として逮捕されている。1941年、独ソ不可侵条約を結ぶドイツが突然のソ連侵攻を開始。コトフは懲罰部隊の一兵卒として前線でドイツ軍の戦車部隊と対する。一方、スターリン政権下で政治犯の父と生き別れたナージャは、同1941年ピオネール団員から従軍看護士となる。彼女は奇跡的にドイツの飛行部隊からの攻撃を逃れ、神の言葉とともに父親との再会を願い殺戮の戦地を転々とする。かつてあった幸福な一日を夢みる父娘。運命に翻弄されながらわずかな希望をもとに苦難の時代を生きる。

あらためて思い返すまでもなくソビエト連邦の共産主義体勢は1991年まで続く。1970年代頃から映画監督を始めたミハルコフが、ソ連崩壊後にどのような思いで『太陽に灼かれて』を撮ったかは想像に難くない。今回の『戦火のナージャ』も前回に引き続きコトフをミハルコフ監督本人が、そしてナージャも彼の末娘が本名で出演しているという。戦後を生きるロシア人として(それは私たちの戦後とは少し違う)、映画にかける思いが見る者に強く訴えかける映画だと思う。ホームページのサイトへ行くと、「ストーリー」は全て読むことができるのだが、この「映像」の持つ重さはその言葉以上に、その想像をはるかに超えて私たちの心にのしかかってくる。続編もすでに製作が始まっているそうだ。

[04/30/2011]

◁映画リスト

ヒア アフター

クリント・イーストウッド監督

allcinema

映画のなかで東南アジアで街が津波に襲われる場面があり映画の公開を中止したということです。巨大地震で被災された方々には心からお見舞いを申し上げるとともに、それぞれの思いを胸に抱えたままお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りし、大切な人を失った多くの方々の深い悲しみとともに哀悼の意を表します。

クリント・イーストウッド監督の『ヒア アフター』をみる。『グラン・トリノ』や『チェンジリング』(2008年)、あるいは『ミリオンダラー・ベイビー』(2004年)、『ミスティック・リバー』(2003年)といった作品では、虐げられた人間をテーマにひとつの物語を深く掘り下げ描いてきたイーストウッド監督だが、今回の『ヒア アフター』は若干趣が違う。

パリ、ロンドン、サンフランシスコに住む3人の登場人物には、それぞれが抱えるトラウマをめぐる(それは自分の中の「死」とどう向きあっていくかについての「問い」だ)3つの物語があり、最期にそれが半ば偶然に交差するまでのさまを描いている。映画のような限られた時間で展開する物語では、3人それぞれの人物に関連性の一端を担わせ、てひとつの物語として集約させていくのがおそらく常套手段だろう。しかしこの映画の場合、フランス人女性キャスターとロンドンの下町に住む少年との間には全く関係性は無いし、いや、そもそも物語のハブとなる元霊能者ジョージでさえも導かれるのは彼自身の超越的な能力にではない、そう「偶然」なのだ(ディケンズに?)。あるいはインターネット検索?だれもが持ちうるある種の直感こそが運命を導く。

イーストウッド監督のあの壮絶とも言えるクライマックスを期待するならば、エンディングのある意味での平凡さを物足りなく感じ人もいるようだ。しかし考えてみれば「生」とか、それにまつわる「希望」とかいうものは実際にこんなとりとめの無いものなのではなかろうか。そのことを想像できる繊細さを持つべきだと考えてみたりもする。どういう「生」を選ぶのかは、どういう「死」を選ぶのかと比べて平凡なことかもしれない。しかしそれは同程度に大きな決断が必要なのではないか。

今回もイーストウッド監督が音楽を担当している。彼の音楽からは常に人間に対しての優しさを感じる。それは彼の撮る映画に通底しているものだと思う。

of which every man has many;

not on your past misfortunes,

of which all men have some.

Charles Dickens

[02/27/2011]

◁映画リスト

インビクタス/負けざる者たち

クリント・イーストウッド監督

allcinema

南アフリカの不幸の歴史は17世紀にまでさかのぼる。オランダ東インド会社による海外貿易の拠点としてオランダ人が入植、南アフリカにおける支配者層アフリカーナ(もちろん白人)を形成する。ところが世界の力関係は激変。19世紀に大英帝国が海上貿易の覇権を取り、南アフリカはオランダからイギリスに委譲され、結果として現地の白人層であるアフリカーナは、今度はイギリス人に支配される立場となる。アフリカーナの言語はオランダ語系であったため、英語を解さない二等国民として差別を受けたのだ。このあたりの屈折が、第二次大戦後の世界秩序の再編のなか、イギリスが手を引いた後の南アフリカでアフリカーナが再びアパルトヘイトという人種差別政策をとったとも言えるのだ。

アパルトヘイトは日本人にとっても他人事ではない。高度成長する日本は南アフリカにとって重要な貿易相手国であり、その政策に対し見て見ぬ振りの立場を取ってきた。結果として私たち日本人は、彼の地から「名誉白人」という真に不名誉な称号を頂いている。映画の中で日本のラグビーチームの歴史的惨敗が取り上げられていたが、もちろんそれは単なる笑い話としては流せない「含み」があるだろう。

さて、映画『インビクタス』はネルソン・マンデラの話だ。反アパルトヘイト運動で投獄されていたマンデラは1990年に釈放。94年に南アフリカで黒人として初の大統領に就任し、その一年後、ラグビーワールドカップ大会で南アフリカを優勝に導く。彼のリーダーとしての本質は「赦し」にある。復讐ではなく和解。もちろん常に支配される立場にあった黒人達にとって「和解せよ」などおいそれと受け入れられるわけも無い。しかしこの国を復讐の連鎖から解き放ち、新しい国に新しい考え方を根付かせるため、全国民、そして全世界にアピールする手段として、ラグビーを使いメディアを使う。スポーツの祭典を政治的戦略として使うことは決して珍しい事ではないが、マンデラの強い思いが人々の心に着実に伝わっていく。

私たちも映画を通して南アフリカ国民の歓喜を共に体験できる。だが敢てその感動と充足感を通り過ぎてみよう。映画公開後わずか1週間にもかかわらず驚くほど多くのブログがこの「感動」について取り上げている中、あるスポーツ紙の在外通信員の記事が目に止まった。『しかし、人類融和は本当に実現したのだろうか。答えは否、である』この映画では、南アフリカがマンデラ大統領のもと悲願の優勝を果たしたところまでしか描かれていない。そこにはその後の15年の年月では回復しきれない深い傷跡が依然存在する。マンデラが27年もの獄中生活で自らを支えた言葉をもう一度思い出してみよう。

I am the master of my fate:

I am the captain of my soul.

私たち一人一人がこの言葉を持ち続けること。 そう、最低でも27年間。変化は持続に支えられるべきものだと思うのだ。

[02/17/2010]

◁映画リスト

シルビアのいる街で

ホセ・ルイス・ゲリン監督

allcinema

ホセ・ルイス・ゲリン監督(1960年バルセロナ生まれ)の『シルビアのいる街で』を見る。

ひとりの青年がカフェでスケッチをしている。スケッチをするとは対象を線でなぞりながら写し取る行為である。もちろん眼は対象に向かい手は画面をなぞる訳だが、スケッチはつまり手が眼と直結しながら対象を「見る」ことであり(なんだかバルトの言う「カメラ・ルシーダ」と似ていなくもない)、それは何かを表現することではなく、何かを「探す」行為に他ならない。青年は6年前にこの地で会ったシルビアという女性を探している。同時にそこで6年という空白の時間を探しているとも言える。

時間とはおそらく記憶が往来する場であり、記憶は複数の時間軸に交差し乱反射する。カフェでは、各々が自分の時間を持ち、同席する友人や恋人あるいは夫婦としての時間を抱え、そして見ず知らぬ者どうしのが寄り集まるその空間に於いてはノイズに満ちた時間が流れている。青年はスケッチを通してそのノイズから時間を切り分けるのだが、映画の方はそのさまざまに交錯した時間を「視覚的に」表現するため、例えば、視覚的ノイズと化した人物をかき分けながらその背後にいる女性に視線を注ぎ、あるいは視線を跳ね返しつつ透かすガラスの向こう側にいる女性を見つめる。その間も視線は「見るもの」としての青年から「見られるもの」としての青年との間で反転を繰り返す等々、ここでも「見る/探す」という錯乱した行為が強調される。

青年はシルビアと思しき女の後を追う。古都ストラスブールの入り組んだ街路。行き交う人々。古い街並に不思議な近未来感を漂わせて走るトラム(路面電車)が、多くの人、あるいは時間を乗せて移動する。単に水平な場所移動ではなく、時間軸をも移動しているかのようだ。そこでは抽出された街の音(ノイズ)がちりばめられる。鳥がさえずり、自転車のブレーキが軋み、物売りが声をかけ、ビール瓶が石畳を転がり、トラムがすぐ脇を通り過ぎ、時を告げる教会の鐘が鳴り響く。おそらくこれらの街の音が青年の行為に潜む静かな「狂気」を際立たせている。

美術史家ビュシ=グリュックスマンは『見ることの狂気』の中で「眼差し」はバロック的狂気を孕むという。映画の舞台であるストラスブールにはゴシック様式の「ストラスブール大聖堂」がある。この都市がその意味で選ばれたのではないのかもしれないが、監督によればその象徴的な大聖堂自体は「意図的に」写していないという。主人公の青年の眼差しは「狂気」を孕む。しかも彼自身そのことに無自覚だ。彼は「見る」。

そういえば、映画の最後の方にさりげなくマネの晩年の作『フォリー・ベルジェールの酒場』を意図した映像を配している。もちろん「あの」鏡は青年を映している。

[09/17/2010]

◁映画リスト

ブロンド少女は過激に美しく

マノエル・ド・オリヴェイラ監督

allcinema

マノエル・ド・オリヴェイラ監督(1908〜2015)の『ブロンド少女は過激に美しく』をみる。原題は『ブロンド少女の特異さ』SINGULARIDADES DE UMA RAPARIGA LOURA。ポルトガルのエサ・デ・ケイロス(1845~1900)の短編小説がもとになっている。

叔父の営む高級用品店で働くマカリオ。保養地へ向かう列車で隣り合わせた婦人に過去の出来事を打ち明ける。中国風の扇をもつ少女ルイザとの出会い。しかし、その美しい回想は私たちが期待するだろう物語の着地点から急旋回する。「それがそうでもなかったんです...」マカリオは続ける。

西欧の上流階級は今でもこんな古風な生活が繰り広げられているのか、私には知る由もないが、オリヴェイラは19世紀の文豪の原作をいたずらに「現代劇」にアレンジした訳ではなかった。二人の出会いの場をデ・ケイロスを記念する文学サロンに設定することで、現代で進行する物語の「中に」デ・ケイロスの19世紀を割り込ませ展開させる。ルイザの存在を印象づける総飾りのついた扇自体19世紀的東洋趣味だろうし、カーボヴェルデ島でマカリオが一旗揚げる話もかつて植民地だった時代のことなのだろう。そしてもうひとり同じポルトガルの詩人フェルナンド・ペソア(1888-1935)が、あたかもオリヴェイラとデ・ケイロスを橋渡しするかのようにこの物語の核に流れている。「...神よ 私は善人ではありません/私は花や小川と同じ 自然なエゴイストです...」

前作『コロンブス 永遠の海』では過去/記憶/歴史が人間とどのように関わるかを見せてくれた。このテーマは切り口こそ違えど、今回の映画にもしっかりと繋がっている。

[10/24/2010]

◁映画リスト